12月に中島村に来村され、私たちもお世話になったプロッシー先生から、村長さんのもとにレポートが届いたそうです。本校でも見せていただきました。本校での活動の様子が次のように綴られていました。

~内容~

Visit to Nametsu elementary school

滑津小学校への訪問

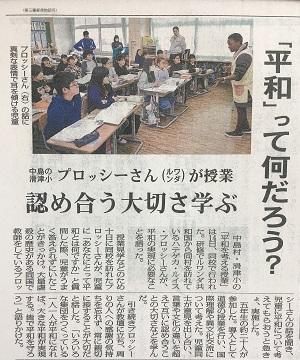

The school is a public school, when I arrived, I was welcomed by the principal and a teacher Mr.Hikaru Tadano and they introduced me to the other stuff.

公立学校であり、わたしが到着すると、校長先生と只野光先生が歓迎してくれ、職員の皆さんに紹介して下さった。

A short meeting was held to let me share and also know the life of children and teachers as well, the history of the school and more information about the school.

子供と先生の生活、学校の歴史、そして学校についてのより多くの情報を共有し、また知ってもらうために短い打合せがもたれた。

But the area of interest was to share with the students the history of my country Rwanda, the food, difference and also to answer some of the questions they have for me.

しかし興味のある分野は、私の国ルワンダの歴史や食べ物など、日本との違いであり、それを共有したり、私が抱えている質問のいくつかに答えたりした。

I also conducted an English interview for the students in grade six.

私は6年生の児童たちのために英語の面接テストも行いました。

I conducted a moral education class as well. I talked about peace and its importance.

私は道徳教育の授業も行いました。私は平和とその重要性について話した。

本日は、卒業生は、中学校で朝からオリエンテーションに出席し、試験を受けていました。各学年の子どもたちは、春休みの宿題に取り組んでいる日々であると思います。自主学習も進んでいることと思いますが、久々に校庭に「おはようございます」の挨拶する声が響きました。今日から「新6年生春休み学習会」がスタートです。家庭学習で解いてきた問題集を使っての学習会です。今日は、国語、算数を1組、2組45分ずつチェンジして行いました。ただ答えを出すだけでなく、問題理解、答えの導き方、考え方を学びました。4月11日、18日に向かって確実に歩みを進めています。

今日は、卒業アルバム写真屋さんが、ドローンで校舎全景の写真撮影をしてくださいました。桜のシーズンはとてもきれいでしょうね。来年度の卒業アルバムが楽しみになります。

一つのこと 斎藤喜博・詩

いま終わる 一つのこと

いま越える 一つの山

風わたる 草原

ひびきあう 心の歌

桑の海 光る雲

人は続き 道は続く

遠い海 はるかな海

あすのぼる 山をみさだめ

いま終わる 一つのこと

教育者:斎藤喜博さんの詩です。

この詩は、教師と子どもが共に力を合わせ、汗を流し、辛く苦しいことにも耐え、目指す頂上に立つことができた業を称えた詩ですが、この詩のように、本日、平成30年度の頂点に立ちました。

私たちも子どもたちとともに「感動」を味わうことができ、とても誇りに思うと同時に、感謝の気持ちでいっぱいです。本当にありがとうございました。

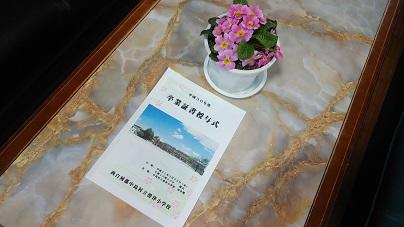

そして、「最終楽章」エピローグ・卒業証書授与式を迎えました。それぞれが様々な思いを持って臨む式となりました。一人一人が主役である卒業生は、6年間の思いを持って新調された27mのセンターレッドカーペットを歩み、凜々しい姿を見せてくれました。多くのご来賓の皆様、保護者の皆様にご臨席を賜り、卒業証書授与式を挙行できましたことに心より感謝いたします。

6年教室の黒板には、担任の思いが綴られました。

壁面には、教頭先生の書写の時間に記された子どもの思いが綴られていました。

保護者控室には、在校生担任の思いが綴られていました。

5年生教室から3年生廊下まで卒業生へのメッセージが綴られています。

そして、体育館のステージを飾ったプリムラの鉢は、4,5年生が11月からこの日のために育ててきたものでした。また、会場を華やかにしたパンジーのプランターは、環境委員会の子どもたちが中心に、3、4年生が花摘みをしてきれいな花を咲かせるように取り組んでくれたものです。このように、みんなの心が体育館に集まりました。

22日卒業式の朝、在校生が「客待つ心」を持って、校長室をきれいにしてくれました。

体育館外まで伸びたレットカーペットが主役の登場を待ちます。

晴天に恵まれることを願っています。

体育館外まで伸びたレットカーペットが、主役を待ちます。